大学キャリア教育

産学連携でひらく、大学低年次向けキャリア教育──キャリア教育アワード受賞のPBLプログラム設計とこだわりに迫る

2025年2月、経済産業省主催の「第14回キャリア教育アワード」コーディネーター部門において、Original Pointの「産学連携型PBL(※プロジェクト型学習)大学低年次向けキャリアプログラム」が奨励賞を受賞しました(詳細はこちら)。

「産学連携型キャリア教育」とは、学生のキャリア形成を支援することを目的に、大学と企業が連携して行う教育のことを指します。

2025年度の経団連による報告では、「学生自身のキャリア教育への誤解」や「仕事と学業・学ぶことの関係性への理解不足」をはじめとする4つの問題意識が挙げられており、キャリア教育の重要性が高まる一方で、社会と学校をつなぐ取り組みの難しさも指摘されています。

そうした中で、Original Pointのキャリアプログラムは継続性、企画性、教育効果、普及性の点で評価され、今回の受賞に至りました。

本記事では、受賞した産学連携キャリア教育プログラムの設計に込めた思いや、評価されたポイント、そして今後の展開についてまとめました。

大学低年次における産学連携キャリア教育とは?

──Original Pointが提案するPBL型プログラムの特徴

── 受賞されたプログラムについて、あらためて教えてください。

Original Pointでは学生時代に「学ぶ」と「働く」の選択肢を広げることが重要だと考えており、「産学連携型PBL 大学低年次向けキャリアプログラム」においては大学の低年次生を対象に、キャリアを考えるきっかけとなる授業を開発・提供しています。

各大学のキャリアセンターや学部の進路担当教授と連携し、大学ごとの理念や学生の実情に合ったカスタマイズを行うのが特徴で、創業年の2016年度からこれまで、合計32校(高校・専門学校も含む)、約6000名の学生にプログラムを提供してきました。

──「産学連携型キャリア教育」とはどのようなものなのでしょうか?

私たちOriginal Pointが考える「産学連携キャリア教育」とは、大学と企業の間に立って、学生の「キャリアオーナーシップ」と「ジョブオーナーシップ」を同時に育むものです。

キャリアオーナーシップは、自分の人生に自分で舵を取り、主体的に意思決定していく力のことを指します。また、ジョブオーナーシップとは、「こうなりたい」という理想を形にするために提供していけるスキルのことを指します。

キャリアオーナーシップは着目されやすい概念ですが、ジョブオーナーシップについては聞き馴染みのないものかもしれません。ただ、キャリアの理想を持つだけでなく、その理想を叶えるためのスキルも同時に得られることが必要であり、二つをセットで育んでいけることこそが本質的なキャリア教育だと考えています。

学生のキャリア意識を育む4つの実践ステップ

──産学連携PBLプログラムの構造

── プログラムの具体的な内容はどのようなものがあるのでしょうか?

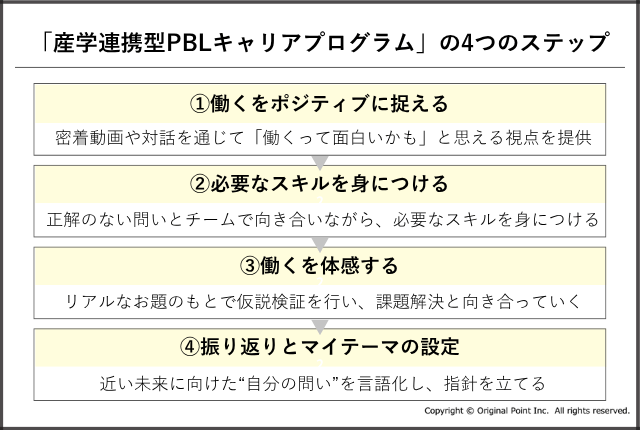

OriginalPointの「産学連携型PBLキャリアプログラム」は、以下の4ステップで構成されています。

①「働く」をポジティブにとらえる

多くの学生は「働く」ことにネガティブなイメージを持っています。そこで、実際に働く社会人への1日密着動画や、仕事にやりがいを持つ大人との対話の場を通じて、「働くって面白いかも」という気づきや、お金を稼ぐ以外の「やりがい」を持てる視点を届けています。

②働く上で必要なスキルを身につける

社会で働く上では、正解が一つではない問いに向き合うことが求められます。学生たちは与えられた課題に取り組むことを通じて、思考力、対話力、俯瞰力など、チームで最適解を見つけていく力を磨いていきます。学生たちが現状のスキルセットを認識し、新しいスキルの必要性を実感した上で育んでいくことが大切だと考えているため、プロセスを通じて気づきと学びが得られるよう工夫しています。

③働くを体感する

数百年後の未来を考えるような抽象的なお題ではなく、「企業が実際に抱えている課題に対し、解決に向けた仮説検証を重ねる」というリアリティにこだわっています。また、課題解決にあたってはユーザーの声を聞いて仮説検証を重ねるなどのフィールドワークも行っており、“地に足をつけた”課題解決に向き合う経験を積める設計を大切にしています。

④振り返りと「マイテーマ」の設定

最後にはプロジェクトの振り返りを行いながら、「私はどうありたいか」を自分の問い(=マイテーマ)として言語化します。マイテーマは、今の自分が探求したいと考える短期的な目標です。「将来どんな社会人になりたいか」といった遠い未来ではなく、「これからの大学生活」など近い未来から指針を立てていくことが重要だと考えています。

──「目標」ではなく「マイテーマ」を設定する意図とは?

「〜だろうか?」「〜とは?」などの「問い」で表現することで、最短距離を求めすぎず、行動の幅が広がるようにしています。

マイテーマは遠い未来を見据えるものではなく、近い未来に焦点を当てた柔軟な指標です。固定されたものではなく、定期的に振り返りを行いながら、変化させてよいものと捉えています。だからこそ、達成しなければならない「目標」ではなく、今向き合っている「テーマ」という表現で意識してほしいのです。

元々は我々も「ビジョン(目標)を持つことがキャリア教育の出口だ」と考えていました。ただ、教育現場において「将来やりたいことが明確に言えないとダメなんですか?」「好奇心が旺盛でやりたいことがいくつもあって、絞ることができないです」といった学生の声を受け「たしかに遠い未来を早期に確定させてしまう必要はない」という気づきに至り、2018年からこのコンセプトを提唱しています。

現状の新卒一括採用型の日本の就活システムにおいては、入社後の配属によって業務内容が異なるケースも多いため、このような柔軟な考え方は働く前の大学生にフィットしやすいとも考えています。

キャリア教育の成果をどう可視化するか

──効果測定とアワード受賞の要因

── 今回のアワードで評価された要素について教えてください。

評価いただいた要素は4つありました。

まず1つ目は、大学と企業をつなぐだけでなく、「仕事を通じて社会とどう関わるか」という視点につながるテーマ設計がされていることです。単なる業界研究や企業理解ではなく、社会課題の当事者として、自分なりのアクションを構想できるよう工夫しています。これまで扱った事例では「未来の航空人財を増やすためのアクションを提案する(明治大学×JAL)」や「関西大学が世界No1の大学になるための施策を提案する(関西大学×アクセンチュア)」などがありました。

2つ目は、企業と大学が密に連携し、実在する業務課題をテーマに据えることで、学生が「自分がどのように価値提供できるか」を真剣に考える機会を得られる点です。これによって、ジョブオーナーシップとキャリアオーナーシップの両輪が、実践を通じて自然と育まれていきます。

3つ目は、卒業生がメンターとなって後輩を支えるという効果的なエコシステムです。本プログラムの修了生が、継続的に後輩を支援する「メンター制度」が確立されています。学年を超えたロールモデルとの接続が、学生の挑戦への心理的ハードルを下げると同時に、卒業生自身にとっても振り返りと学び直しの機会になっています。このように、世代を超えた循環的な学習の場が機能しています。

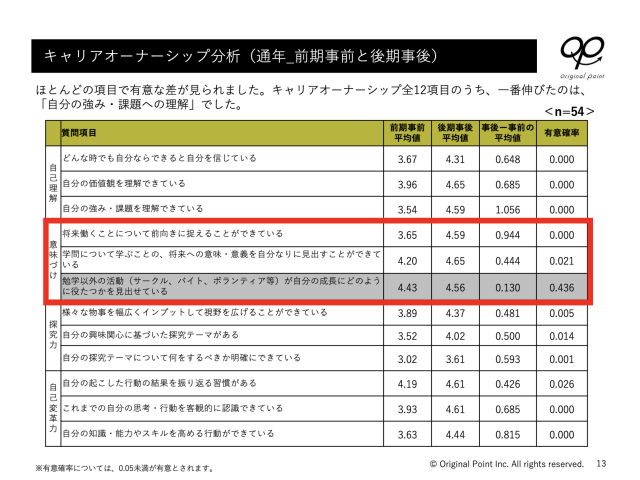

4つ目は、指標変化を通じた効果測定です。プログラム後のアンケート結果から、学生の「自己理解力」「探究力」などに数値的な変化があるかを通年で観測しています。単なる満足度調査にとどまらず、キャリアオーナーシップ・ジョブオーナーシップに関する19項目の独自指標を活用し、学びの質や行動変容を可視化する評価設計を行っています。

── ご自身が特に嬉しかった評価ポイントはありますか?

効果測定を評価いただけたのは嬉しかったです。なかでも、キャリアオーナーシップに関しては“意味づけ”という指標を定めています。これは、「大学での学びが将来にどうつながるか」を学生自身が見出せるようになっているかの問いになっています。

この数値の変化を通じて、学生たちの学びに対する意味づけが可視化され、学習姿勢そのものにも良い影響を与えられていることを実感できています。

そもそもキャリア教育は学問を妨げるものではなく、むしろ学びのモチベーションを高める“点火役”となるべきだと考えているため、今回その点が評価いただけたことは私たちにとって非常に嬉しいポイントでした。

今後の展開

──大学キャリア教育の普及と、教育コンテンツの仕組み化に向けて

──今後はどのように事業を動かしていく予定ですか?

大きく2つの取り組みを考えています。

1つ目は、今回受賞したキャリアプログラムをはじめとして、各大学において適切なキャリア教育の“モデルケース”を構築していくことです。確かな効果をもたらしながら、より多くの大学や企業と連携し、学生たちに価値を届けていきたいと考えています。

2つ目は、誰もが一定のレベルでキャリア教育プログラムを提供できるような仕組み化を目指していきたいです。大学教員をはじめとするキャリア教育に関わる方々が、専門分野に応じて活用できるような動画コンテンツや、採用基準に関するコラムなどの制作に、より一層力を入れていきたいと考えています。

キャリア教育に“正解”はありません。だからこそ、多様な学びの可能性を社会に届けられるよう、引き続き挑戦していきたいと思っています。

Masanari Takahashi

高橋 政成

大学を卒業後、人事コンサルティング会社(株)シェイクへ入社。研修プログラム開発、コンサルティング営業として、100社以上の人材育成に携わる。トップセールスを達成した後、最年少マネジャーへ昇格。その後、既存事業と兼務で、大学向け教育の新規事業を立ち上げ。2016年、大学・採用・キャリア開発の領域から、新たな価値を創るためにOriginal Point株式会社を設立。

探究レポート

探究レポート

資料ダウンロード

資料ダウンロード

セミナー情報

セミナー情報