企業内キャリア開発

【育成・定着編】入社3年間のキャリア開発が目指す「調和」とは?大学准教授と語る具体策【イベントレポート】

いま多くの企業が直面している「入社後の定着・活躍」の課題。これは単なるスキル不足やミスマッチではなく、Z世代のキャリアへの考え方や、昨今話題となっている「キャリア自律」の意識が大きく関係しています。

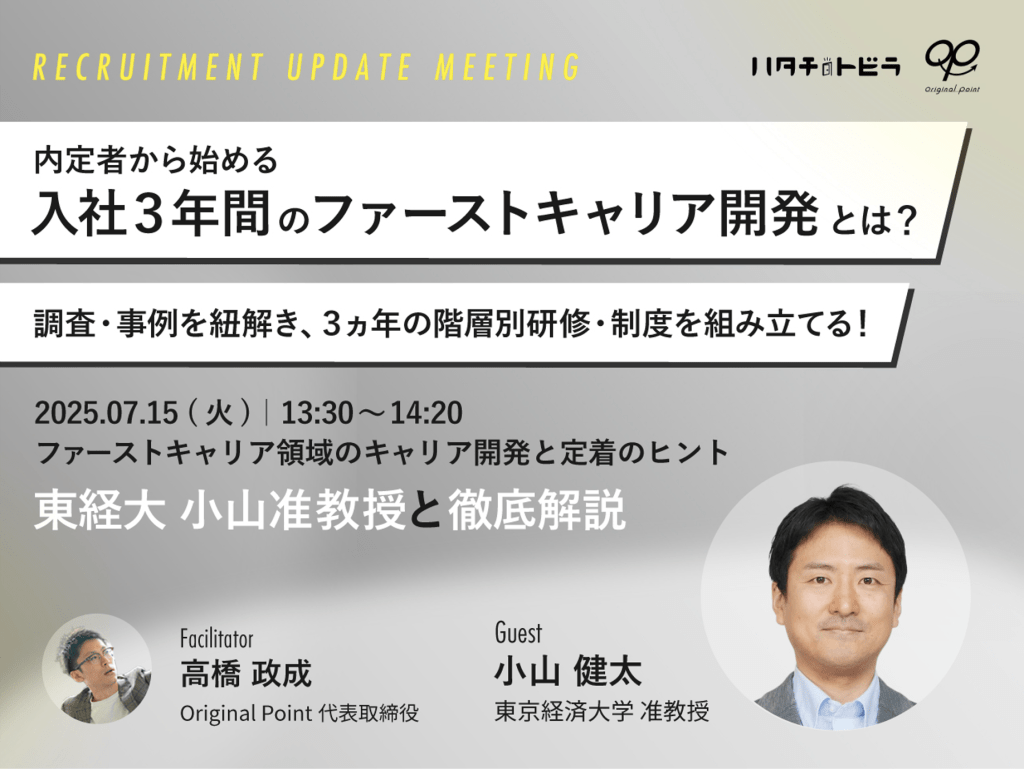

本記事では、Original Pointが主催したセミナー『現場で活きる実践セミナー』の第2部「【育成・定着編】ファーストキャリア領域のキャリア開発と定着のヒント」の内容を基に、採用した人材の定着と活躍を促すための、時代に合った「本質的なキャリア開発アプローチ」を探ります。

採用段階でのマッチングについては、ぜひ【採用編】の記事をご覧ください。

現代社会に合った「キャリア開発」とは?

セミナー第2部では、東京経済大学でキャリア心理学などを専門とされ、厚生労働省のキャリアコンサルティングに関する政策にも携わる小山健太准教授をお迎えし、Z世代の定着・活躍を促すためのポイントや具体的なアプローチについて対談しました。

高橋からは会話の前提として、「Z世代は“今”にはコミットするが、長期の未来へのコミットを重視していない傾向がある」というキャリア観の特徴について共有されました。AIの目覚ましい進化がまさに起きている現代において、5年後10年後のビジョンを問う従来型のキャリア開発が今の若者にフィットするのか? という問いを深掘りする形で対談が進みます。

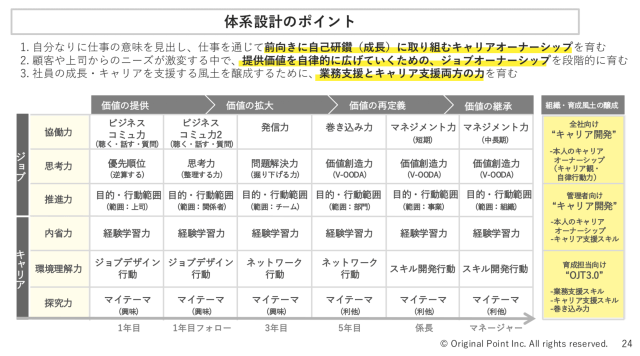

ポイント1:キャリアオーナーシップとジョブオーナーシップのバランス

小山准教授によると、実際の大学現場でも2011年以降にキャリア教育が実質義務化されたことに伴い、キャリアオーナーシップを持つ学生が増えています。その一方で自身のスキルアップや市場価値向上などを重視する傾向があり、企業や社会への長期的な価値貢献にまで視座が上がっていない学生も一定数存在する、とのことでした。

Original Pointの過去調査によれば、社会に貢献する・会社に貢献する・問題解決をする、といった利他的なテーマを持つ若手ほど、企業に対してのコミットメントや仕事への当事者意識が高い傾向がみられました。つまり若手の定着・活躍に向けては、キャリア開発を通じて利他的なテーマ設定と共にジョブオーナーシップを鍛え、キャリアオーナーシップとのバランスを意識させることが重要です。

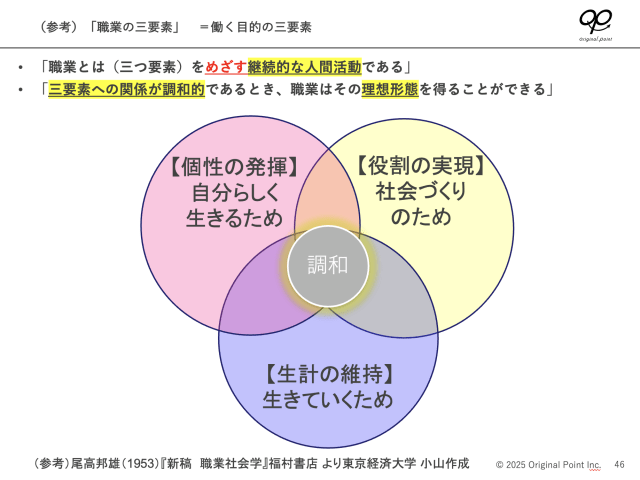

ポイント2:キャリア開発は「調和」を目指す継続的な活動

小山准教授からは、尾高邦雄先生の著書(1953年)を引用し、働く目的を【生計の維持】【個性の発揮】【役割の実現】の3つの調和と捉える理論が紹介されました。若手がこの調和を見出すためには、仕事に対する「意味づけ」を支援する上司の関わりが不可欠です。

「学生の場合、理解しやすい【生計の維持】が肥大化していて、【個性の発揮】と【役割の実現】を小さく見積もる傾向にあります。」

働く時間は長いからこそ「その時間を自分らしく過ごす」ことの実現はウェルビーイングにつながります。また、仕事をする以上何らかの価値で社会に貢献しているという意識を持つことで、ジョブオーナーシップを育むことができます。

「これら3つはそう簡単には調和されないと尾高先生も言っていて、その理想的な調和を目指す継続的な活動こそがキャリア開発です。会社としても、一人ひとりの社員がこの3つを調和させていけるように支援することが、非常に大事ではないでしょうか」

ポイント3:日本企業にフィットする「畑型キャリア」という新視点

さらに小山准教授からは、育成・配属の新しい視点として「畑型キャリア」という概念が提唱されました。これは、ジョブ型ほど細分化せず、メンバーシップ型ほど曖昧でもない、日本企業の実態に合った「畑(専門領域)」という括りでキャリアパスを提示する考え方です。

「皆さんも日常の社内の会話で『人事畑』『営業畑』という言い方をすると思います。多くの日本企業では社員の専門性を育成するために、初任配属先の専門領域の範囲内で配置転換を行います。こうした人材育成における専門領域のことを、一般に『畑』と呼んでいます。言わば、企業は『畑』ごとに人材育成をしているのです。

であるならば、企業側が採用時からこの『畑』を明示してコース別採用を推進すれば、個人側はキャリアの見通しが立ち、ミスマッチや入社後のギャップを防ぐ効果が期待できるのではないでしょうか」

ジョブ型、メンバーシップ型、そのどちらでもないキャリアパスの新しい選択肢として、日本企業にマッチしたキャリア開発が可能になっていくかもしれません。

Q&A

当日は、育成の現場で日々奮闘されているご担当者様から、多くの切実なご質問をいただきました。

ここでは質疑応答の一部をご紹介します。

Q1:自分の市場価値など利己的なテーマにしか関心がない若手に対し、どうすれば「利他的」な視点を持たせられるでしょうか?

A1:与えられた仕事に対して三要素を調和できていないという心理・認知の問題だと捉えています。自分の仕事に対する意味づけを変化させる支援として、研修や上司の声掛けが非常に重要です。上司が自身の経験を通じて「どう社会に貢献しているか」を語ったり、単なる成功体験としての“武勇伝”(【個性の発揮】だけのエピソード)ではなく、苦労した経験や仕事を通じて社会とどう繋がっているかといった“しみじみとした話”(調和的エピソード)を自己開示することが、部下の仕事への意味づけを促します。

Q2:利他(ジョブオーナーシップ)を求める一方で、利己(キャリアオーナーシップ)が満たされない場合、離職に繋がってしまうのではと懸念します。

A2:まさにそのバランスが重要ですが、利己が満たされているかというのは主観的な満足度の話になります。仕事の意味づけという支援(キャリアコンサルティング)を通して対応していくことが重要だろうと思います。研修などを通じて、若手社員自身が自分のキャリアを客観的に見つめ、理想と現在地を把握する「内省力」を育むことが、両者のバランスを取る第一歩となります。

【育成・定着編】まとめ:意味づけで調和を目指し、Z世代の活躍を最大化する

・【生計の維持】【個性の発揮】【役割の実現】の3つの調和を叶える

・上司との対話を通じて、仕事への「意味付け」を支援する

・若手が自らキャリアのバランスを取れるように「内省力」を育む

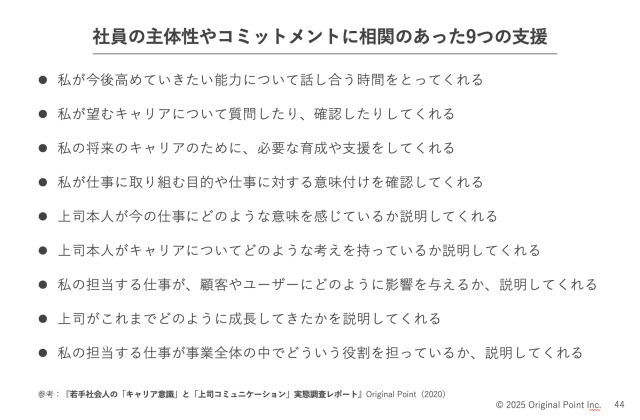

Original Pointでは、若手の主体的かつ利他的なキャリア設計を促す研修や、部下のエンゲージメントを高める管理職向け1on1トレーニングなどを提供しております。登壇いただいた小山准教授と共に新たなキャリア論を構築する「産学キャリア研究所」の活動データを踏まえ、現代社会に合った新しい理論と研修をご提供します。

▼「若手の定着・活躍支援に関する調査データ」の資料はこちら▼

若手社会人の「キャリア意識」と「上司コミュニケーション」実態調査レポート

▼本イベントで使用したスライド資料はこちら▼

『現場で活きる実践セミナー』当日スライド

Masanari Takahashi

高橋 政成

大学を卒業後、人事コンサルティング会社(株)シェイクへ入社。研修プログラム開発、コンサルティング営業として、100社以上の人材育成に携わる。トップセールスを達成した後、最年少マネジャーへ昇格。その後、既存事業と兼務で、大学向け教育の新規事業を立ち上げ。2016年、大学・採用・キャリア開発の領域から、新たな価値を創るためにOriginal Point株式会社を設立。

探究レポート

探究レポート

資料ダウンロード

資料ダウンロード

セミナー情報

セミナー情報